技法

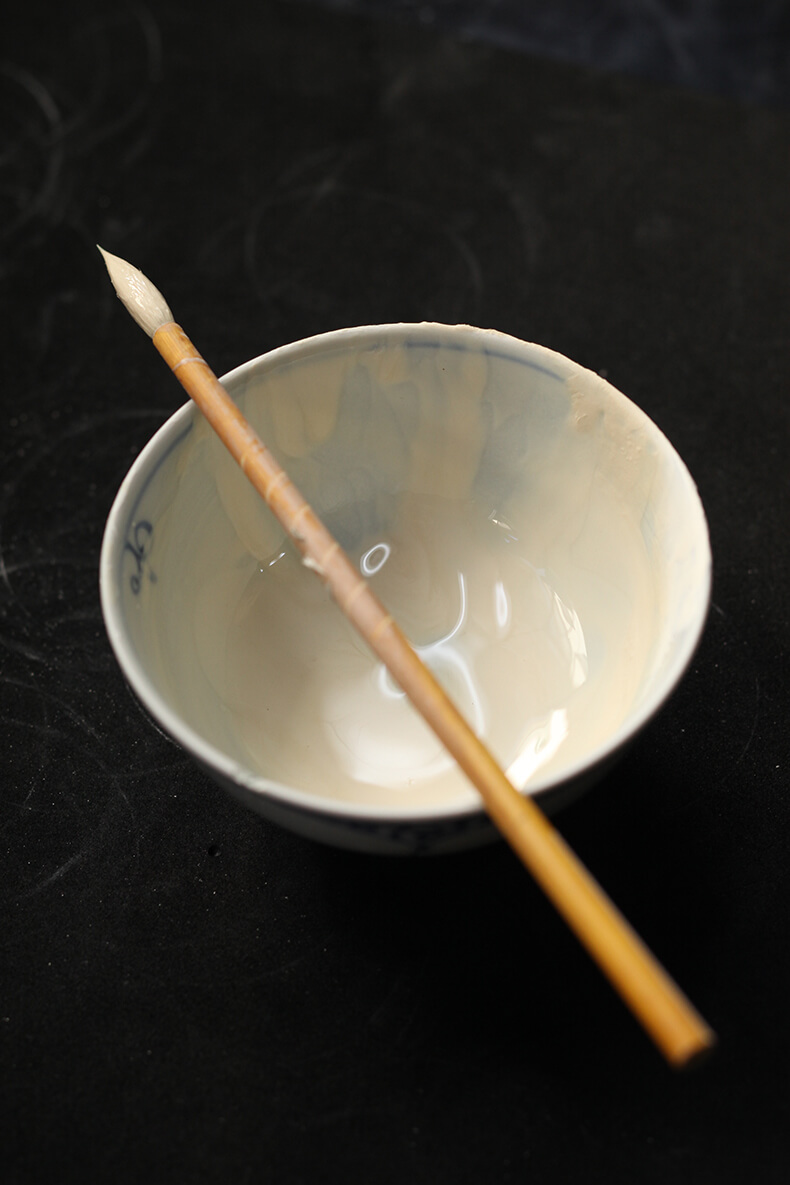

染付 そめつけ

細やかさと濃淡を駆使した、写実的な絵

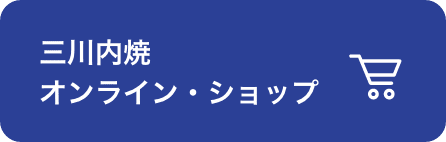

〈技法〉

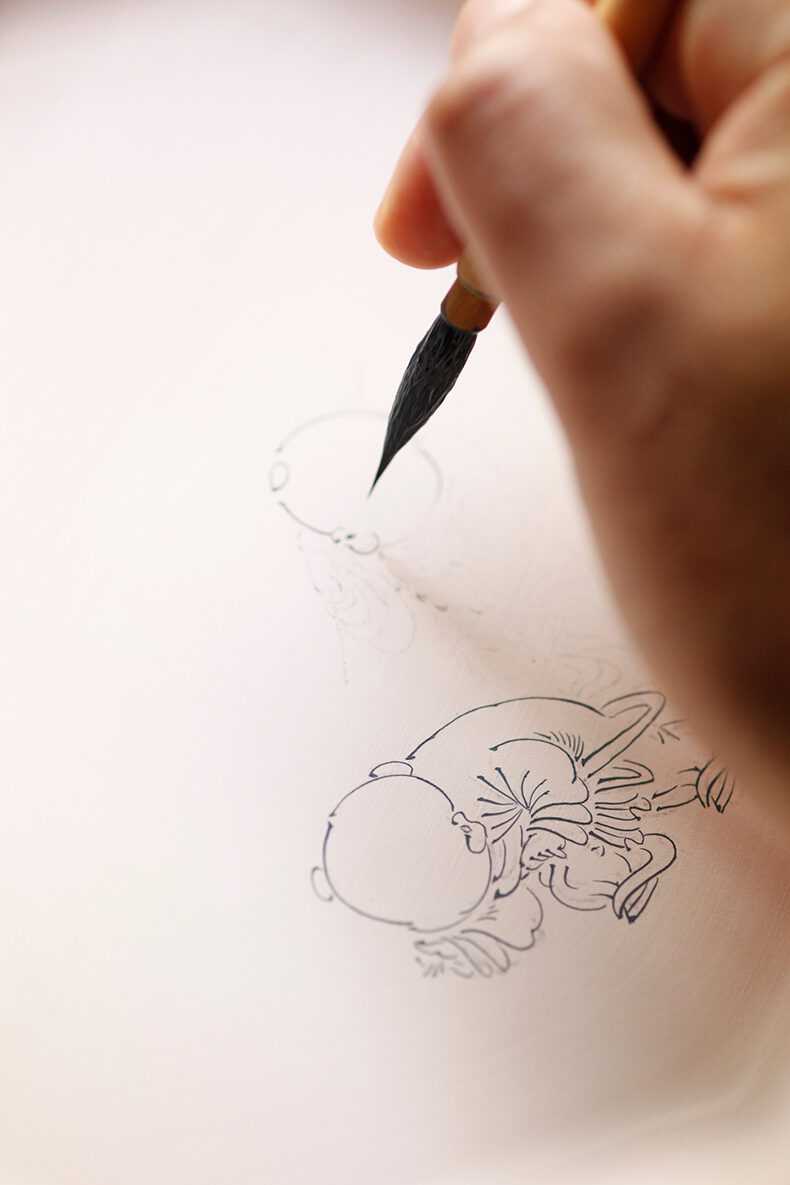

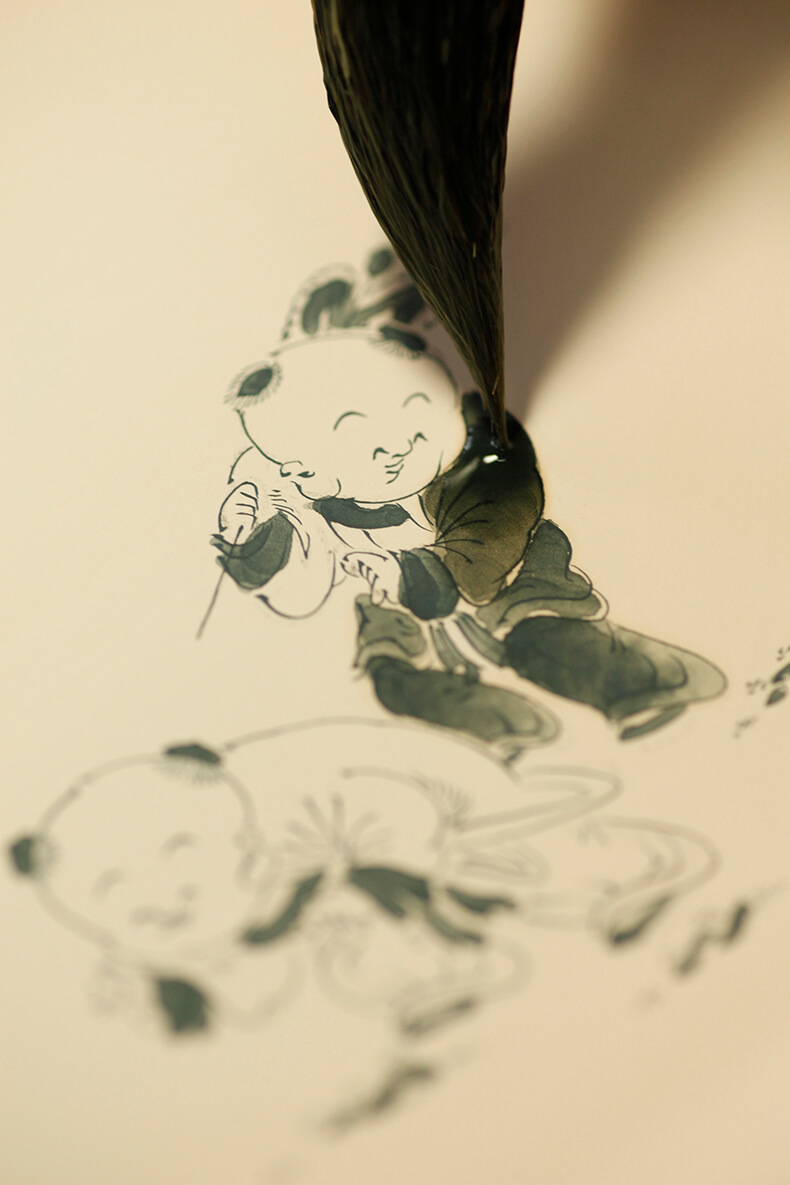

素焼きの白地に、藍色の絵の具・呉須(ごす)[コバルトを主成分とした原料からつくられている]を含ませた筆で絵や文様を描き、着色する技法です。素焼きした器に、絵柄の輪郭(りんかく)を描いて着色していく作業を「骨描(こつが)き」と呼びます。さらに輪郭線が描かれた絵に呉須を面として染めていく仕事は「濃(だ)み」と呼びます。専用の濃み筆にたっぷりと呉須を含ませ、真横に構えて器の表面に注ぐように色を染み込ませていきます。素焼きの生地は吸湿性が高く、濃み筆は休まず動かし続ける必要があります。

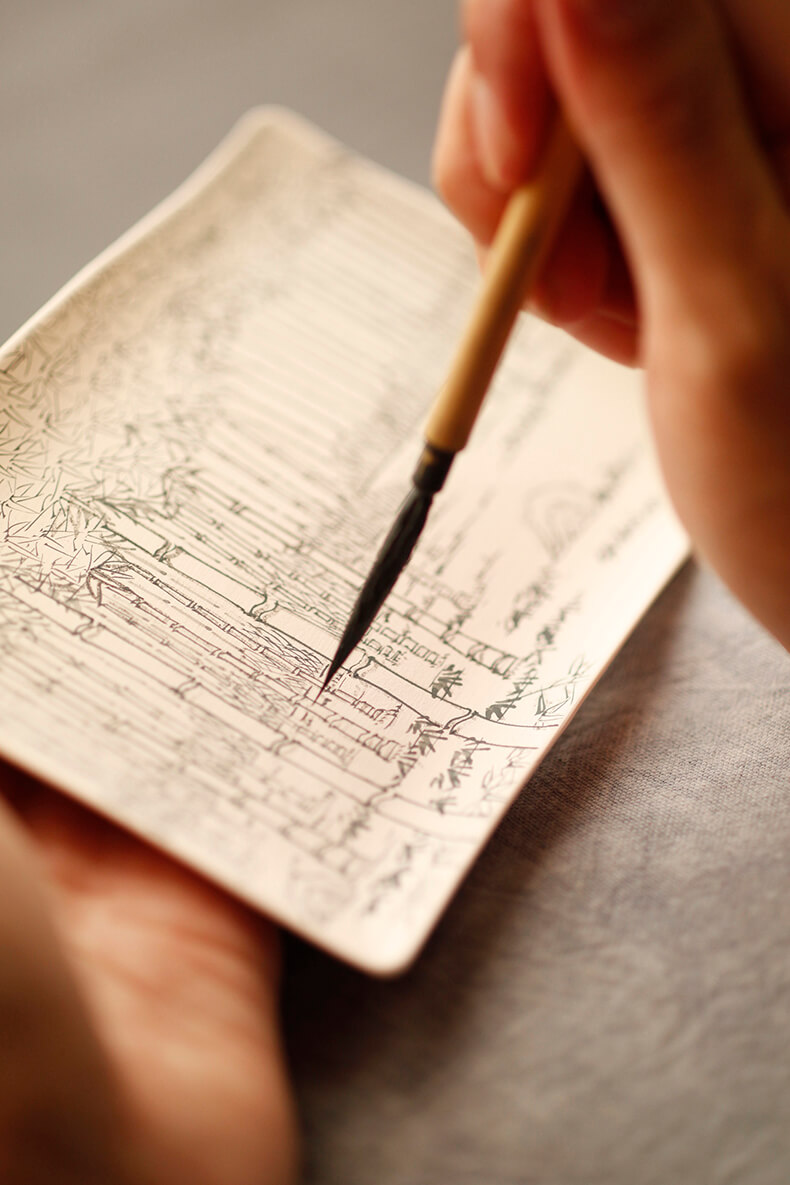

〈特徴〉

みかわち焼の染付は、「一枚の絵のような」と評されることがあります。

やきものに描かれる絵は、陶工たちが器に同じ絵柄を何度も繰り返し描くうちに自然と省略や変形が起こり、パターン化された「文様」として定着していくものです。しかし、みかわち焼は、そのような図案の変形を経ることはなく、いまでも絵画を描くように、一筆ひとふでを運んでいきます。そのため、やきものの絵付けとしては珍しく、濃みの濃淡で立体感や遠近感を表現するなど、絵画的な手法が大切にされ続けています。

また、輪郭線の中を塗る「濃み」の工程にも特徴があります。有田(佐賀県)で主流の「しぼり濃み」と呼ばれる二本の指で押さえた筆を動かす方法ではなく、筆を固定し、器を動かしながら、呉須を滲ませていく「流し濃み」の方法をとっています。

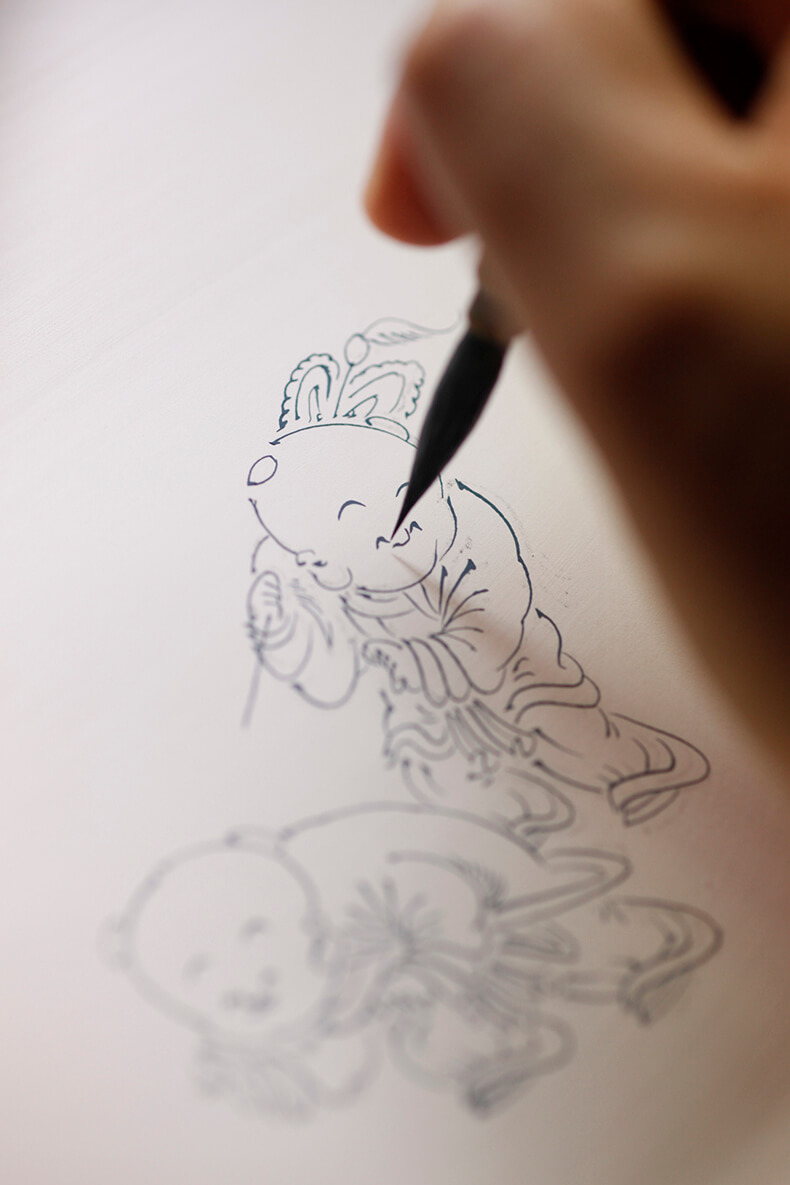

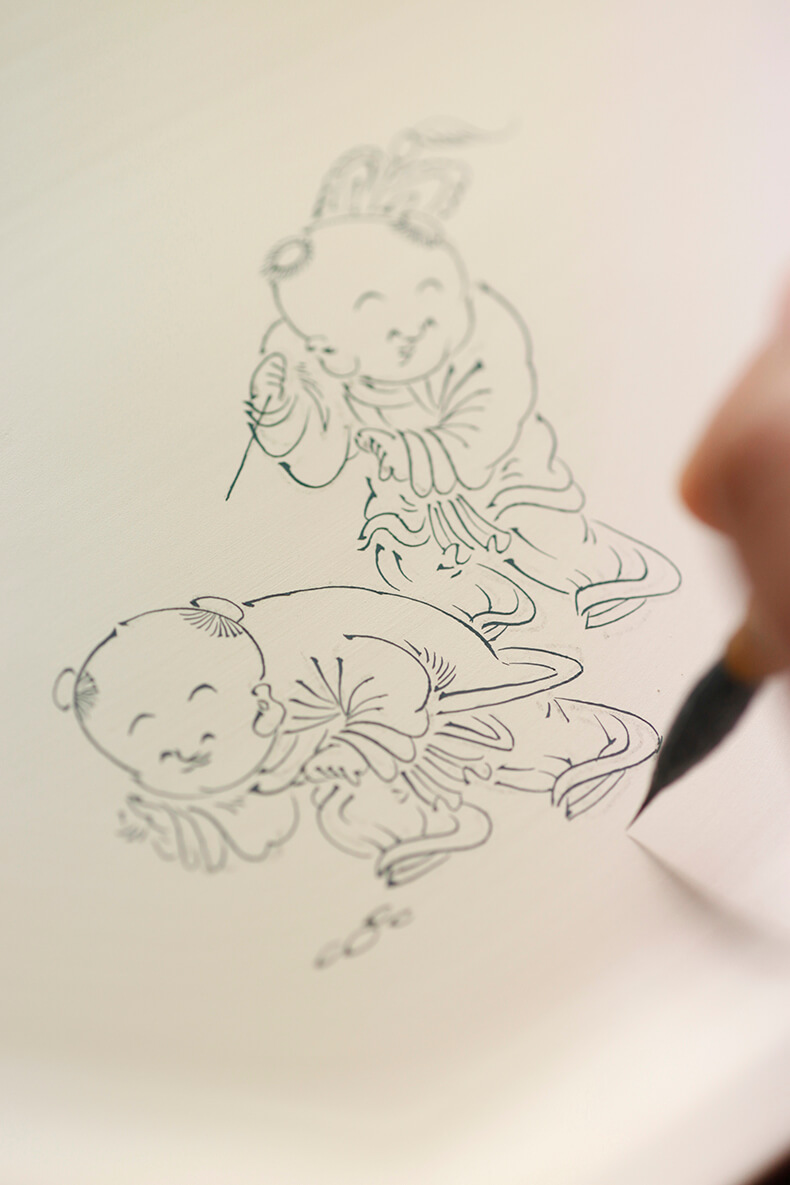

唐子 からこ

繁栄の象徴、子ども達が遊ぶ

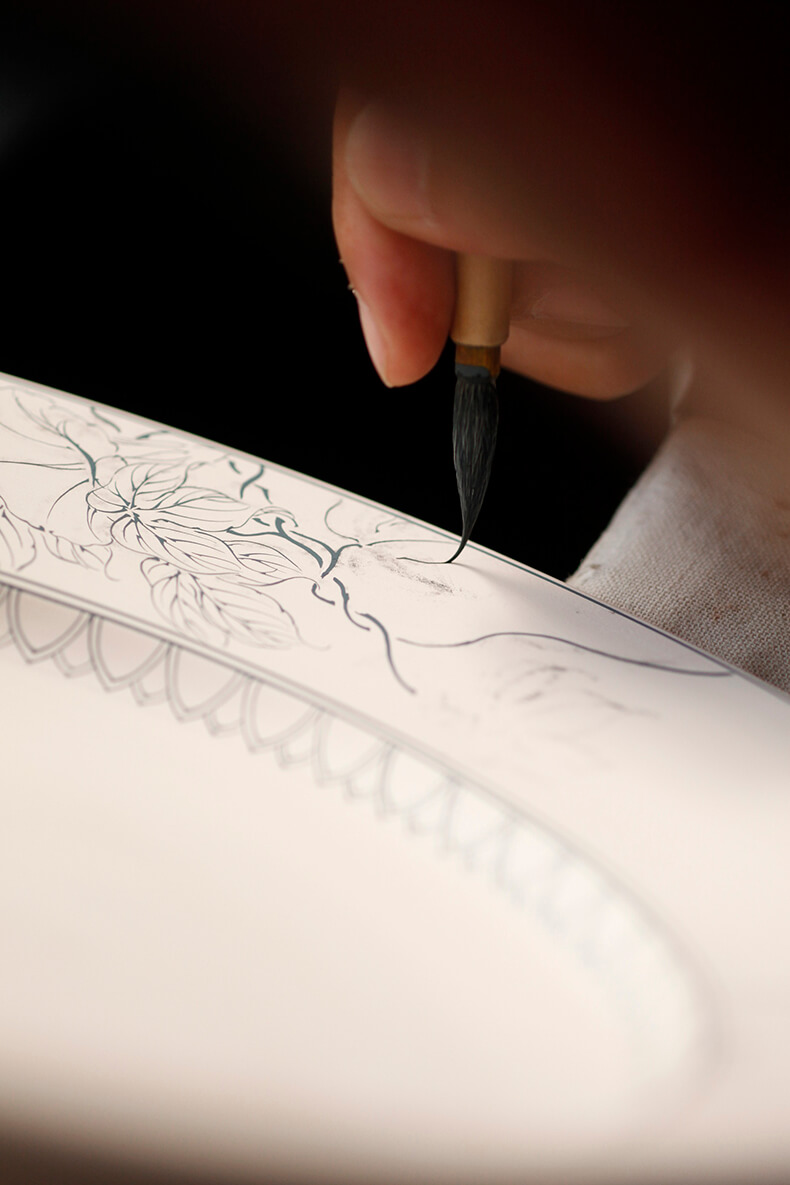

中国風の服装や髪型をした子どもの姿を描いた唐子(からこ)は、みかわち焼のなかで最も知られたモチーフです。

多くの男児に恵まれることが中国では幸福の象徴とされていたため、唐子は幸せや繁栄を表す図案として、唐の時代(8世紀)から工芸意匠に描かれていました。

三川内では、寛文年間(1661年ころ)に御用窯の絵師・田中与兵衛尚俊が、明の染付から着想し考案したと伝わっています。当初は自由に描かれていたようですが、やがて様式化され、よく知られているのは唐子が松の下で蝶などと遊び戯れるものです。当初は自由に描かれていましたが、江戸時代後期・末期頃は、口縁に「輪宝(りんぼう)」と呼ばれる連続した文様を連ねて、松と太湖石(たいこせき)、牡丹をセットにした様式が主流となり、それらは御用窯でつくられていたとも言われています。唐子の人数は、1人、3人、5人、7人の奇数がほとんどです。

明治以降、唐子は絵師によって個性が加えられ、その表情や姿も大きく変わりました。現在は、親しみやすく、楽しい唐子像も描かれています。

薄づくり うすづくり

光を通す、緊張感に満ちた器

光源にかざすと電球のように輝く、厚さは1ミリ弱の薄いやきものです。みかわち焼では、江戸時代中期に薄手の蓋付きの碗が一つの代表的な作品ですが、江戸時代末期からはさらに発展し軽く薄くなり、蓋付きの碗に加え輸出用に珈琲碗が多くつくられました。中国陶磁での名称「薄胎(はくたい)」、もしくは卵の殻にたとえた英語での呼称“egg shell”から「卵殻手(らんかくで)」とも呼ばれていました。

明治時代は赤絵など上絵付けの器が多く、染付されたものが比較的に少ないのは、絵の具の水分を素地が吸うと、バランスが崩れ形が歪んでしまうため少なかったと考えられています。

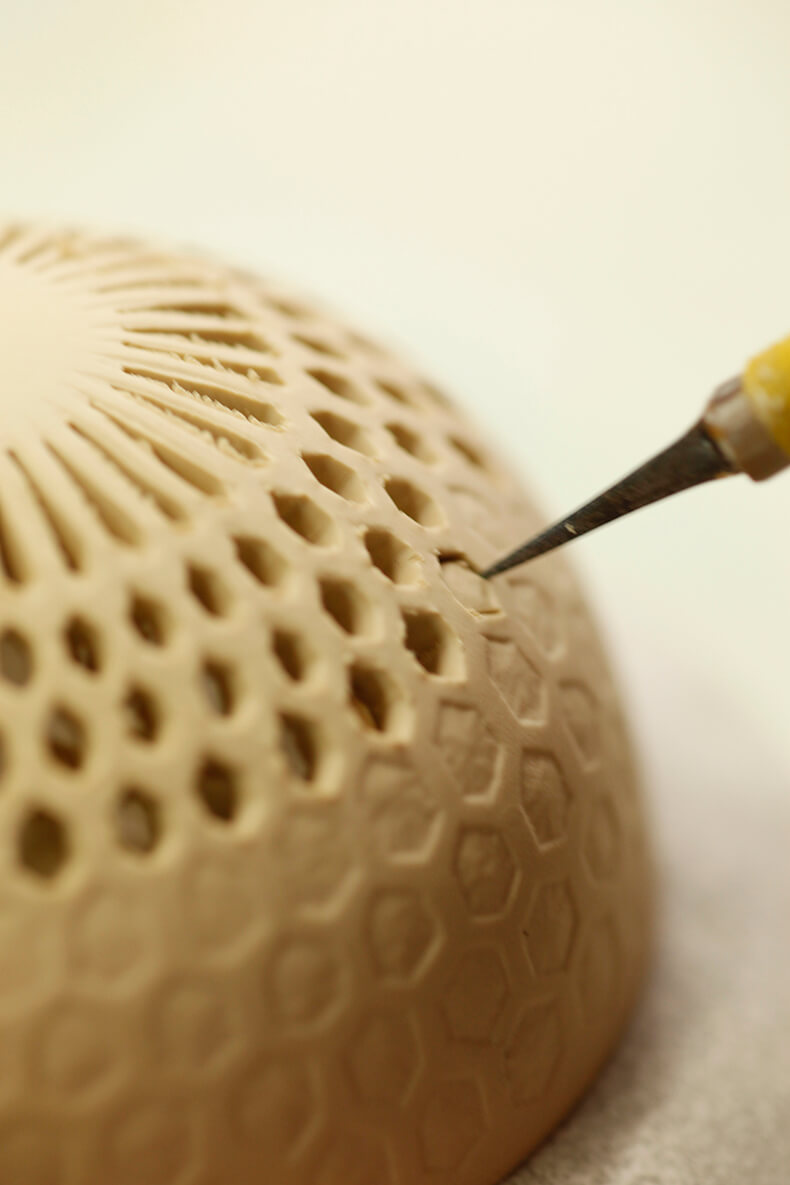

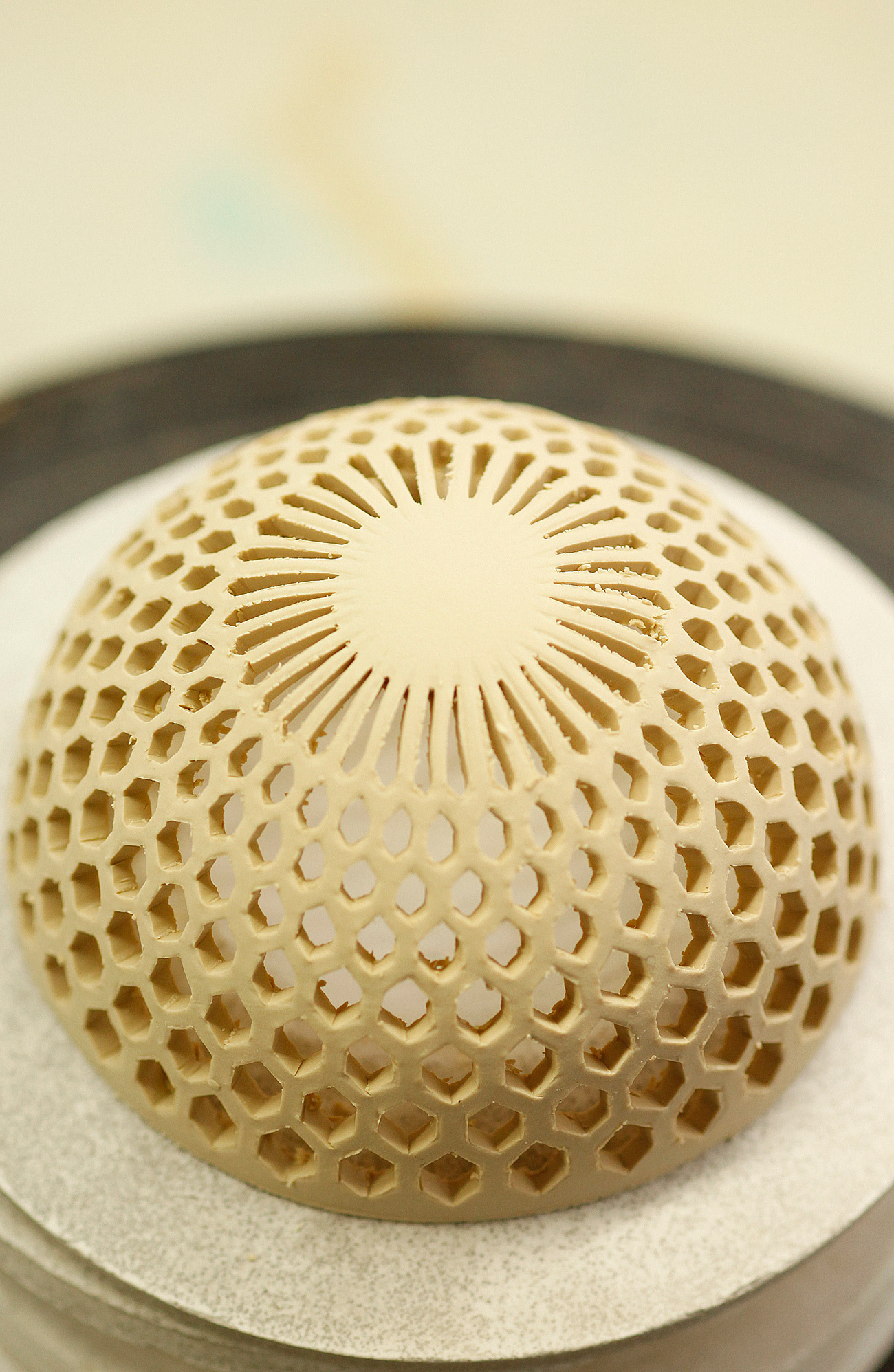

透かし彫り すかしぼり

軽やかに、そして涼しく見せる工芸の粋

繊細な技法を駆使した「細工物(さいくもの)」と呼ばれるなかの一つで、器面の一部をくり抜いて模様を表す技法です。素地が乾燥する前に直接穴を開けていきますが、一つくり抜くごとに不安定になるため、全体のバランスを慎重に見計らいながら作業が進められます。

みかわち焼では全面を彫り、籠(かご)の編み目のように見せる一つの限界点まで発展していきました。江戸時代17世紀に始まり、明治・大正時代にはより複雑な技術を極めた作品が生まれました。

置き上げ おきあげ

塗り重ね、硬い磁器を柔らかく見せる

立体的な絵柄を器に貼り付けることを「置き上げ」と言い、日本では室町時代の瀬戸焼(愛知県)や桃山時代の楽焼(京都府)で古くから見られる技法です。

みかわち焼では、絵柄を水で溶かした器と同じ土を水で溶いたものを筆を塗り重ね厚く盛り上げてつくっていきます。塗り重ねが終わったところで、乾き切らないうちに、先の固い針ではっきりとした段差をつけるところを仕上げの削りをしていきます。

硬い磁器の表面に柔らかい布を重ねたような滑らかな線と面が現れるのが特徴です。明治時代に完成し、大正、昭和初期に壺や鉢に描かれました。

菊花飾細工 きっかしょくざいく

一枚ずつ切り起こして生まれる、白い花

磁器製の菊の花で、「手捻り」の技法で用いられるパーツの一つです。先端の尖った竹の道具で、土の塊りから花びらの形に一枚ずつ切り出します。一周したところで、今度はそれらを一枚ずつ起こしていきます。何周もくり返すことによって立体的な菊の姿が現れてきます。壺や蓋、瓶に装飾として貼りつけられます。

彫り起こしたときは、花びらの一枚いちまいが鋭く立っていますが、釉を掛け焼成を経ると自然の菊のような柔らかさが醸し出されていきます。

手捻り てびねり

動物や植物の生命感をやきものに

素地と同じ土を用い、細工のあらゆる技法を駆使して形をつくる装飾技法です。

みかわち焼では、写実的な、あるいは曲面から独立した生命感にあふれた動物や植物がつくられます。代々受け継がれてきたモティーフの中に龍や獅子、菊などがあり、食器ではなく飾り物としてつくられています。

これらは、江戸時代後期から明治時代にかけて盛んになり、江戸時代には平戸藩からの献上品や贈り物として、明治以降は、技術を誇示した万国博覧会への出品を目的にしたものも多くあります。

赤絵・染錦 あかえ・そめにしき

染付を施した器を本焼き(1300度前後)した後に、赤や緑、黄色、さらには金で絵付けを行い低火度(800~600度、絵の具の耐火度に応じた温度)で焼成を行います。みかわち焼は、染付が中心でしたが、江戸時代末期から明治時代にかけて輸出が盛んになると、赤絵、金彩を施した染錦を施したものがつくられるようになりました。