絵柄と文様

みかわち焼で描かれることが多い、植物や文様を集めました。「唐草(からくさ)」などは繰り返して描かれる文様として知られていますが、みかわち焼では、パターン化されず写実的なことが多いのが特徴です。

牡丹 ぼたん

花が豪華に見えることから、中国では富貴の象徴とされてきました。日本では江戸時代には品種が豊富になり、栽培が流行したことが伝わっています。明時代末の中国の染付磁器や色絵磁器、そして日本においては肥前磁器(ひぜんじき/佐賀県と長崎県産の磁器)の図柄としてよく用いられました。牡丹の花一輪を描いた「牡丹花」、花唐草の花の部分に牡丹花を描いた「牡丹唐草」などの表現があります。

菊 きく

中国では延命長寿の霊草として薬に用いていました。日本でもその美しさは高く評価され、高貴な吉祥文様として皇室の紋章にも採用されました。近代以降は献上品の象徴としての菊も描かれています。本来は秋草文の中のひとつの図柄でしたが、みかわち焼では特に菊が好まれ、図柄だけでなく立体的に表現したり、菊の形を器にするなどしてきました。花のほかに葉や茎も描いた「菊」、花一輪だけを描いた「菊花」、菊花を連続して描いた「菊花重ね」などがあります。

秋草 あきくさ

秋の七草や野菊・りんどうなど秋の野に咲く草や花の図柄です。草が生えているように下から上に向かって線を引くだけでも秋草らしく見えますが、みかわち焼ではしっかりと花が描かれていることも多く見られ、どちらかというと文様化されていない傾向にあります。繊細で可憐な感じを表します。

菊萩 きくはぎ

秋草文のうち、とりわけ菊と萩をメインに描く図柄です。不老長寿の薬と言われた菊と、荒れ地に真っ先に繁茂するほど強い生命力をもつ萩。これら二つの組み合わせが、繁栄と豊穣を意味しています。

唐草 からくさ

線状に蔓(つる)を表した、古くから見られる図柄です。中国では元時代以降の染付で盛んに用いられました。一本線で表した蔓に葉を加えたもの、葉のない蔓だけのもの、葉を輪郭線で表したものなど、みかわち焼にもバリエーション豊かな表現の唐草文様が描かれています。

牡丹唐草 ぼたんからくさ

唐草文様の一種で、花唐草の花の部分に牡丹を描いたものです。中国・明時代の織物や陶磁器などの装飾に使われました。その後もさまざまな工芸分野で幅広く使われています

羊歯 しだ

正月の飾りに使うウラジロのことで、霜雪(そうせつ)に傷まずに葉青を保つため、めでたいものとされてきました。長寿や一家繁栄の象徴です。みかわち焼では口縁部など周囲を囲む絵柄として用いられ、明治時代以降は、濃みを行わず骨描きのみで描かれることが多く見られます。

松 まつ

古くから神霊が宿るとされ、長寿・普遍・節操のシンボルでした。松飾りなど正月の飾りものとして、梅や竹とともに馴染み深い植物です。中国でも早くから磁器に図柄として描かれ、肥前磁器(ひぜんじき/佐賀県と長崎県産の磁器)にも描かれました。幹と枝・葉を表した「松」、枝を折った「折枝松(おりえだまつ)」、松の葉だけを文様とした「松葉」などの表現があります。

竹 たけ

竹に雀や竹に虎の図柄など、古くから親しまれてきた題材です。竹の持つ折れにくい性質は強さの象徴として、武士の植物ともいわれました。稈(さお)に枝や葉を表した「竹」、枝と葉だけを表した「折枝竹」などがあります。

梅 うめ

日本では江戸時代中期頃から果実生産も盛んになり、身近でおめでたい植物として好まれました。中国・明時代の染付磁器にも、梅の図柄は多くみられます。梅花では五弁の花が基本で、六つの円で表した梅花文もあります。折れ曲がった硬く細い枝に小さな梅花が咲いている「枝梅」、梅の梢に鶯(うぐいす)がとまった「梅に鶯」、真っ直ぐ延びた枝を鋭く表した「槍梅(そうばい)」など、さまざまな表現があります。

桜 さくら

平安時代から図柄や文様として盛んに使われ、五穀豊穣の象徴とされてきました。

紅葉 もみじ

桜や梅が春を表すように、秋を表す図柄として描かれてきました。唐草や波、流水のほか、鹿と組み合わせて描かれることもあります。

薊 あざみ

古くから薬草として馴染み深い植物で、近代に多く描かれるようになりました。葉には深い切り込みがあり、多くの棘があります。

葡萄 ぶどう

たわわに実る豊かな房と、大きな葉が特徴です。中国の染付磁器では、元時代の末期から明時代にかけて多く見られます。

柘榴 ざくろ

多産を意味する吉祥文様であり、鬼子母神の象徴として「吉祥果」と呼ばれています。つぼみや開いた実、それに葉や蔓で意匠構成した図柄などがあります。

蕪 かぶ

春の七草のひとつで、大根とともに昔から日本の野菜を象徴する馴染み深い植物です。

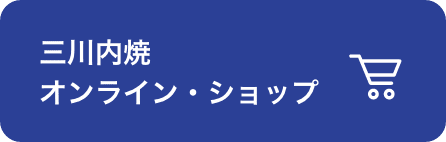

麻の葉 あさのは

六角形に六つの菱形を結びつけた幾何学文様です。その形が麻の葉に似ているため「麻の葉」と呼ばれています。麻の葉は丈夫でまっすぐに成長することから、健やかで縁起のいい文様とされています。連続した文様を「麻の葉繋ぎ」と呼びます。

矢羽根 やばね

矢につけられた羽を文様化したものです。「矢絣(やがすり)」とも呼びます。矢羽根の形や、羽の斑文の面白さと、武家にとっては大切な武具ということから、武を尊ぶ気持ちの象徴とされてきました。矢羽根を並べた文様や散らし文様にした図柄、ほかの文様と組み合わせた図柄などがあります。剣先文と区別がつかない場合も多く見られます。

青海波 せいがいは

同心円の一部が扇状に重なり合った幾何学的な連続文様。名称は、雅楽「青海波」で舞人が着る衣装の文様にちなみます。この波を重ねた文様は中国磁器にもしばしば描かれました。中国では明時代末期の祥瑞の幾何学文様の中に、鱗状の青海波が見られますが、日本ではしっかり規則正しい青海波が好まれました。無限の海の広がりを表す青海波は、海がもたらす幸福を呼び起こす吉祥文とされています。

七宝 しっぽう

両端のとがった長楕円形を四つ繋(つな)ぎ合わせて円形に作った文様を七宝と呼びます。仏教で七種の金属や宝物を「七宝」といったことから、金属・宝石類による装飾の形容に用いられました。中国では七宝と呼ばず、「幾何文」「桂花文」「錦文」などといいます。日本でも中国磁器の影響で、盛んに七宝繋ぎ(しっぽうつなぎ)文が用いられました。長楕円形を繋ぎ合わせただけのものや、中に十字の線や文様を描いたもの、長楕円形を二重に表したものなどがあります。四方どちらの方向にも限りなく延びて縁起がいいことから、吉祥文様とされています。

木賊 とくさ

細い円筒形の節をもつ茎が、まっすぐに伸びている様子を文様化した縞模様を木賊文と呼びます。シダ類の常緑草で、建築木材を磨くのに用いたことから「砥草」、音の当て字で「十草」とも書きます。

瓔珞 ようらく

瓔珞とは、珠玉や金銀の加工品を編んで、頭や首に掛ける装身具のことです。もともとはインドの貴族階級の人々が身を飾ったもので、仏像や寺院内の天蓋(てんがい)などに下げて飾りとされました。中国では明時代の染付磁器にも描かれ、特に末期の芙蓉手(ふようで)大皿や呉須(ごす)赤絵などに多く見られます。日本では17世紀後半に、中国の芙蓉手を写すなかで用いられました。

丸紋 まるもん

丸い形の文様を総称して丸紋と呼びます。明末の中国の祥瑞で多用しており、その影響で初期伊万里にも多く使われているのを見ることができます。表現のバリエーションとしては、丸の中に花卉文や捻文、紗綾形(さやがた)、七宝、花唐草、青海波などを描き込むなど、さまざまな文様が生み出されています。

亀甲 きっこう

亀の甲羅(こうら)のような正六角形の繰り返しによって生じる幾何文様をいいます。中国では元・明時代に多く描かれ、肥前磁器(ひぜんじき/佐賀県と長崎県産の磁器)でも多用されています。単独の「亀甲形」、連続した「亀甲」もしくは「亀甲繋ぎ」などがあります。

市松 いちまつ

碁盤の目のように四角形が並び、一つおきに二色に分けられた図柄のことです。石畳のように見えることから「石畳文」と言っていましたが、江戸時代の歌舞伎役者である市松が石畳文の衣装を身につけた舞台姿が評判となり、「市松文様」と呼ばれるようになりました。

輪宝 りんぽう

輪宝は古代インドの武器で、のちに仏教に取り入られてからは、仏の説法が心の煩悩を破ることのたとえに用いられました。車輪の中心から八方にひろがった輻(や)の先に鋒(ほこ)状のものがついた形で、災厄除けの力を持つと言われます。

紗綾 さや

卍の字をくずしたかたちを連続して構成した文様で、絹織物の一種、紗綾の織模様に多く見られることから紗綾形と呼ばれています。「雷文(らいもん)」の名称でも知られています。卍字は、インドでビシュヌ神の胸毛より起こった吉祥のしるしであり、仏菩薩の胸・手・足などに現れた吉祥・万徳の相を示すものです。

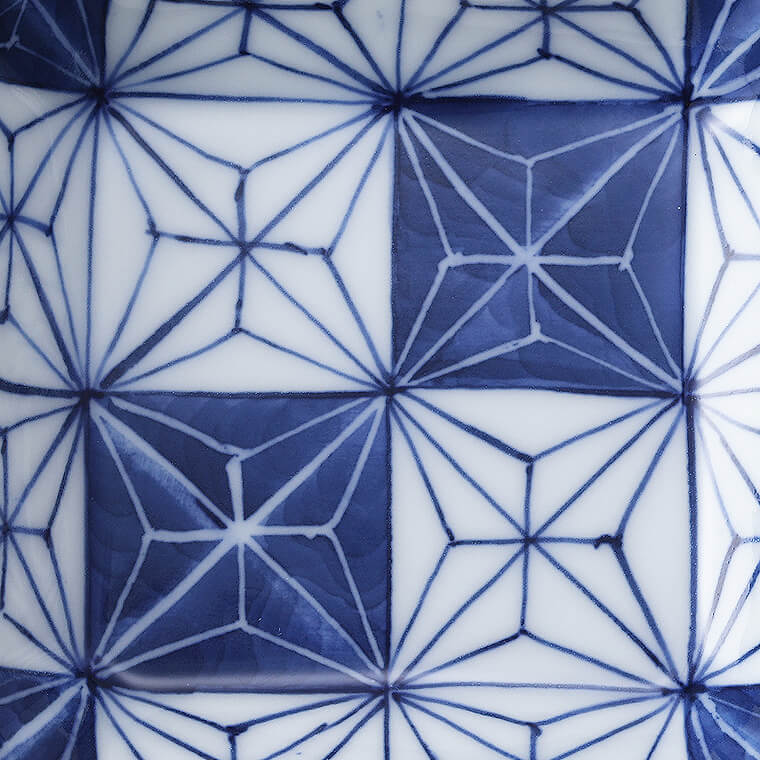

網代 あじろ

竹や葦、檜皮(ひはだ)を削り、斜めや縦横に編んでできた籠の表面を文様化したものです。檜垣文(ひがきもん)と呼ぶこともあります。

氷裂 ひょうれつ

氷がひびわれたように、大小不規則の三角形、四角形、五角形、ときには六角形で分割された文様のことです。氷竹(ひょうちく)文様とも呼ばれます。

一字文 いちじもん

めでたいしるしの意味を持つ文字を文様として入れたものです。福をもたらす「吉」、長く命を保つことや祝いを意味する「寿」、幸せを意味する「福」などがあります。

太湖石 たいこせき

中国・江蘇省の太湖(たいこ)から産出した石灰岩の一種。水の浸食によって奇岩の様相を呈したものを、中国の文人が好んで鑑賞しました。中国磁器の図柄としても多く用いられた影響で、日本でも17世紀以降の肥前磁器(ひぜんじき/佐賀県と長崎県産の磁器)などによくみられます。多くは樹木や草花の生え際に描かれています。

楼閣山水/山水 ろうかくさんすい/さんすい

近くの丘、遠くに霞む山、生い茂る樹、流れる川や海などを風景画的に描き、その間に橋や楼閣を描きます。楼閣は高殿(たかどの)、楼台(ろうだい)ともいい、五層の建物のことです。中国磁器の山水や風景画にしばしば描かれました。日本の風景を描いた中に中国式の楼閣や橋を配するようなこともあります。

唐子 からこ

中国風の衣装を着て、髪の毛を頭の上や左右に一部残して剃り落とした子どもをいいます。子孫繁栄を象徴するモチーフで、早くから織物ややきものの図柄として用いられ、中国・南宋時代の青白磁の梅瓶(めいぴん)にも描かれ、日本に伝わってからは、染付磁器に多く描かれてきました。みかわち焼では江戸時代後期以降、象徴になるほど多く描かれてきました。

獅子 しし

ライオンのことですが、日本にはいないため、空想上の動物として描かれてきました。中国では「獅子」は出世を願い、また魔よけの性格を持つ動物として親しまれました。

玉獅子 たまじし

「獅子」が「繍珠(ぬいだま)」とたわむれる姿です。「繍珠」とは、雌雄の獅子が戯れるうちに毛が玉になり、中から獅子の子どもが生まれるとされるものです。その二つを組み合わせた「玉獅子文」は、たくましい男子に育つようにということや、子宝に恵まれることを願う意味がこもった吉祥文様となりました。

龍 りゅう

中国の想像上の霊獣です。大地と水を支配し、雲に乗って空中を飛翔して、収穫や悪疫の除災を司るとされてきました。中国・明時代末の皿に描かれたものが日本にも多く輸入されました。

鶴 つる

亀とともに長寿の象徴で、中国や日本でとりわけめでたいものとされる吉祥の鳥です。古くからさまざまな工芸品に図柄として登場し、松竹梅や亀とともに描かれることもあります。

鳳凰 ほうおう

古代中国における想像上の瑞鳥(ずいちょう)です。悟桐(あおぎり=桐の一つ)に宿り、聖天子出生のきざしとして出現すると伝えられ、桐とともに描かれることもあります。

千鳥 ちどり

文様でいう場合の千鳥は鳥の種類ではなく、海や川の水辺に棲み、群れをなして飛ぶ小鳥の総称です。曲線的な菱形を繋げたものを「千鳥格子」、波や流水を組み合わせた図柄を「波千鳥」と呼びます。

宝尽くし たからづくし

宝物のかたちを図案化した文様で、縁起のよい福徳を招くとされています。中国の八宝文や八吉祥文などを和風にアレンジしたものです。金銀財宝など思いの叶う「如意宝珠(にょいほうじゅ)」という玉、知恵・知識の「巻物」、勝利を意味する「軍配」、蔵の鍵である「宝やく」、昔の財布の「金嚢(きんのう)」、欲しいものが手に入る「打出の小槌(こづち)」、身を隠し守る「隠蓑」「隠笠」、香料や薬に用いる「丁字」などを散らして描きます。